にわ まことが、ご報告!

仲間と自転車で走ったのは、小学校の時悪餓鬼とつるんで尼崎の地球儀の上の金の牛(確か今は無い山一證券の広告塔?)から国道2号線を東に走り、武庫川源流探検に出かけて以来だ。それ以来ずっと単独輪を通してきた。単独輪に強い意志があったわけではなく、只仲間がいなかっただけの事・・・。

昨年7月ごろだったか、豊中の自転車屋『銀輪亭』に顔を出す様になり、新入りにしては大きな顔をしていると言われながら、忘年会にも顔を出した。忘年会の席で新春サイクリングの計画が発表され、3日亀岡の『元出雲大社』に初詣と決まった。亀岡は何度か通過した事があるし、片道40kmとひとっ走りだ。

銀輪亭の裏の公園で、出発前の記念撮影!完全なおっさん5名と、おっさんと若者の中間の2名で朝9時過ぎに旅立った。カメラマンはわれらの『ボス猿カズさん(失礼しました!)』で、後程登場します。右端は、銀輪亭のオーナー出口さん。私の左の黄色いウインドブレーカーは、知る人ぞ知る中西大輔さん。この人、1998年から11年かけて130カ国151,849kmを旅した人で、JACCの自転車世界一周主なる記録のトップに名前がある。

ここは、桜井の駅跡にある楠公父子訣別之所。JR島本駅のすぐ前にあって、桜井の駅と言っても阪急の桜井駅ではない。馬が交通機関として活躍していた頃の、馬の休憩所の様なところだったらしい。

公園の前で、しばしの休憩を取る。この日は朝から快晴で、決して寒過ぎないサイクリング日和だ。

旧西国街道からJRの踏切を渡ると、サントリー山崎蒸留所がある。看板の左が、出発の時カメラマンをしてくれたボス猿のカズさん。この人、登りになるとだれもついていけないぐらい早い。詳しくは後程・・・。昔、新年は振る舞いウイスキーがあったと誰かが言いだし、見学受付で聞いてみた。出口さんが『昔ここで新年に、振る舞い酒があったんだけれど、今もやっているんですか・・・?』と守衛室の若い兄ちゃんに聞いてみたけれど、『さあ、知りませ~ん・・・』と云う返事。きっと彼が生まれる前のことかもしれないなあ。

国道9号線を突っ切ってしばらく行ったあたりで、腹が減ったのでそばを食べようということになった。辿りついたのが『松尾大社』。帰ってから地図を見たら、ここは昨年10月に洪水見舞いで立ち寄った、渡月橋から目と鼻の先だった。境内に入る手前のそば屋で、京都で合流した仲間と8人で昼飯を食った。渡月橋も同じだったけれど、ニシンそばが旨かった。なんとお昼は、カズさんのおごりだった。カズさん、ご馳走様でした。

正月も3日だというのに、境内に続く道は人で溢れている。とても自転車を押してはいけないので、近くの茂みにデポした。

こんなに大きな絵馬は、見たことが無い。午年か・・・、元気に野山を駆け回ろう。

松尾大社を後に国道9号線まで戻って、亀岡へ向かった。登り切った峠にある『老の坂トンネル』。なんとなく我々には、意味深なトンネルだ。ここを出て亀岡から『元出雲大社』へ行く予定だったが、時計を見て来年の初詣に取っておくことにした。安全第一、とっても良い判断だと思う。

仲間が乗っているFELTのカーボンフレームのロードバイクだ。3台目が私のマウンテンバイク。前者がサラブレッドなら、私の自転車は農耕馬というところかな・・・。転んで血だらけになっても自転車は怪我をしない、丈夫なだけが取り柄の相棒だ。重さだけで比較すると、サラブレッドは農耕馬の約1/3ぐらいだ。

ここで小休止して、ここから一気に亀岡まで下るはずだったが、カズさんの後を付いてトンネルをくぐって下りに入った途端・・・・

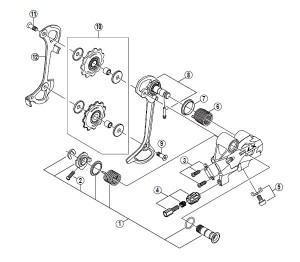

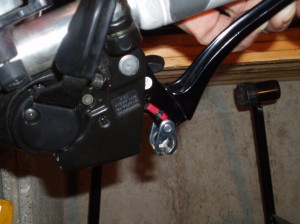

前で、パシューという音がしてカズさんの自転車が速度を落とした。パンクだ!一人で走っている時のパンクは物悲しいけれど、仲間と走っている時はなんて賑やかなパンク修理なんだとびっくりした。本人も、まるっきり悲壮感がない。後続の出口さんに向かって『自転車屋さ~ん、仕事やで・・・』と呑気なもんだ。どうもブレーキシューのセッティングが悪かったらしく、リムの近くのタイヤの側面に小さな穴を発見した。ワイワイ騒ぎながら、あっという間に皆で修理をしてしまった。

国道9号線から亀岡で国道423号線に入り、ひたすら峠道を登ってゆく。この坂は、中西大輔さんのランドナーバイクと登った。ちょうど西別院の郵便局のあたり、続々と後続バイクが峠に到着した。このまま池田に抜ける仲間は、ここで登りは最後となる。箕面に抜ける仲間は、池田組に別れを告げて国道423号線から箕面へ抜ける府道4号線に入った。

箕面へ向かう最後の峠までの登りを、ボス猿カズさんの後について走ろうと思った。初めのうちは、カズさんがどのギヤーで走ってどのタイミングで変速しているかが分かるぐらい、ぴったりと後を追った。でもしばらく走ると、それは無謀なチャレンジだということが分かった。勾配がきつくなるにつれて、だんだんとそしてジワジワと引き離されてゆく。コーナー一つ離されたと思っていたら、気が付いたらもう先に見えなかった。確か私より幾つか歳を重ねているはずだけれど、どうなってるんだと思ってしまう。峠を登り切ったあたりで、カズさんが待っててくれた。止まっているカズさんの後ろでピタリと止まったら、カズさんが振り返って二カッと笑った。参りました、降参です。

箕面組が峠に集合して、ここから一気に箕面の駅まで下ってゆく。もう薄暗くなって、路面がよく分からないコーナーもなんのその、自動車だってこんなスピードでコーナーには入らないぞと言う勢いで下ってゆく。砂でも踏んで誤って落車したら、無事ではいられない。

なんとか無事に下りてきて箕面街道を南下、ロマンチック街道との分岐で仲間と別れて我が家に帰り着いた。心地よい疲れが、頭と体をぐるぐる回っていた。

ツーリングの記録

天候:快晴、暑くもなく寒くもなく、年に数回あるか無いかの絶好のツーリング日和。

走行距離:101km

最高速度:52.3km/h(あまり無理をするのはやめましょう。)

平均速度:19.8km/h(播州清水寺の苦難と同じだった。)

走行時間5時間3分(寄り道ばっかりで、楽しかったなぁ~。)

良かったこと:それは何と言っても、仲間と走ることがこんなに楽しいということを知ったことでしょう。

反省点:全くありません。

以上、楽しい松尾大社・老ノ坂 初詣自転車ツアーでした。銀輪クラブのみなさん、仲間に入れていただき、ありがとうございました。貧乏なんで遠出はできませんが、今後ともよろしくお願いいたします。

にわ まこと