トゥクリップペダル『Shimano 105』がやって来た。

2014/05/14

またまた、ペダルのお話です。

この記事は『60歳からの青春』4月3日の記事のコピーです。

私がWellgo LU-953のペダルで悪戦苦闘しているのをブログで知って、私の友人Maeda君が、使わずに冬眠しているトゥクリップペダル『Shimano 105』とSpecializedの靴を譲ってくれた。箱を開けた途端、『う~ン、カッコいいなあ・・・』。

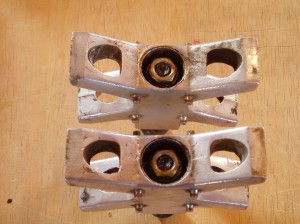

これがShimano 105のペダルだ。今はWeb画像で検索しても、ピンディングタイプしか出てこない。なんてきれいなんだろう・・・。

これがMTB用の武骨なWellgo LU-953だ。Shimano105は、新しい自転車がやってきてから使おうと思っていたけれど・・・

待ちきれずに、GT MTBに取り付けてしまった。なんだかこのペダルを踏むと、もっと走れそうな気がするのは、気のせいだろうか?

以前のWellgo-953ペダルと重心位置がかなり違うので、普段は完全に180°裏返ってしまう。小さな蹴返しは付いているけれど、今までよりはもうちょっと足先に目が必要な気がする。

さて、走ってみました。気持ちよ~く走れる予定だったのに、これがなかなか難しい。詳しくは、『桃の花・・・・』の4月2日のブログでも書いたので、ぜひご覧ください。結果はピンクのフットサル用シューズで、無事解決しました。

さてお次は、自転車用シューズのお話です。私のトゥクリップペダルは・・・擬きで、本当の姿ではありません。本物は・・・

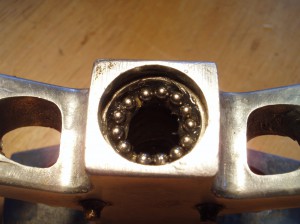

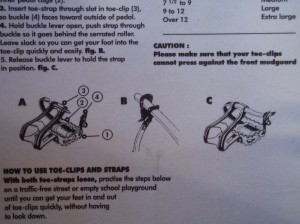

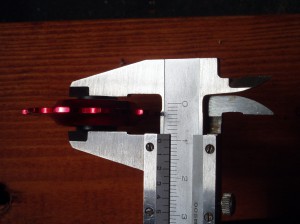

シューズの裏に、こんなシュープレートと言うのが付いて、この中央の溝が・・・

Shimano105と書かれてある板に・・・

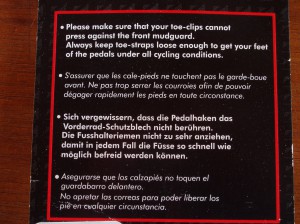

こんなふうに入り込む。これでベルトで締めると、走りながらベルトを弛めるか靴が脱げない限り永遠に足とペダルはくっ付いたままだ。30年前にロードバイクに乗ってた友達も、この構造で走ってたって言ってたなあ~。競輪の自転車はこういう構造らしいけれど、これはもう絶対に私には無理です。

Specializedの靴の裏は、もうシュープレートが付かないように滑り止め靴底が貼り付けてある。早速フットサル用の桃色の靴と、履き比べてみた。ペダルに突っ込むのも、足をペダルから抜くのもまったく問題は無い。靴底が固いので、ペダルをしっかり踏めるししっかりと引上げができる。さすが、自転車用シューズだと思った。

世間ではランドナー以外は、ロードバイクもマウンテンバイクもビンディングペダルに変わってきている。でもまあ、古式豊かなトゥクリップペダル擬きの良さを気のすむまで楽しんでみる事にしましょう。でも、いつかはビンディングペダルに行くかもしれないョ!

2014年5月14日追記

このペダルの樹脂製アロイは、ほんの10日間の命だった。ポッキリト折れてしまった。そのことを知った元の持ち主、『アッやっぱりね、樹脂は20年もたつと劣化してくるなぁ・・・』だって。せめて10年ぐらい前のペダルだと思っていました。

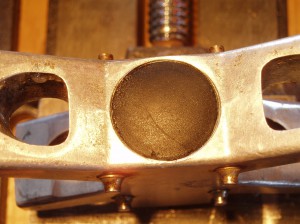

折れたアロイです。

市販のチタン合金のアロイにちょっと手を加えて・・・

はい、アロイの修理交換は完了です。